‘Tiburón’ cumple este fin de semana 45 años. Repasamos cómo un director joven se hizo cargo de un proyecto monumental que hacía aguas por todos lados y se convirtió en un clásico precisamente gracias a sus carencias.

Por ElPais.com

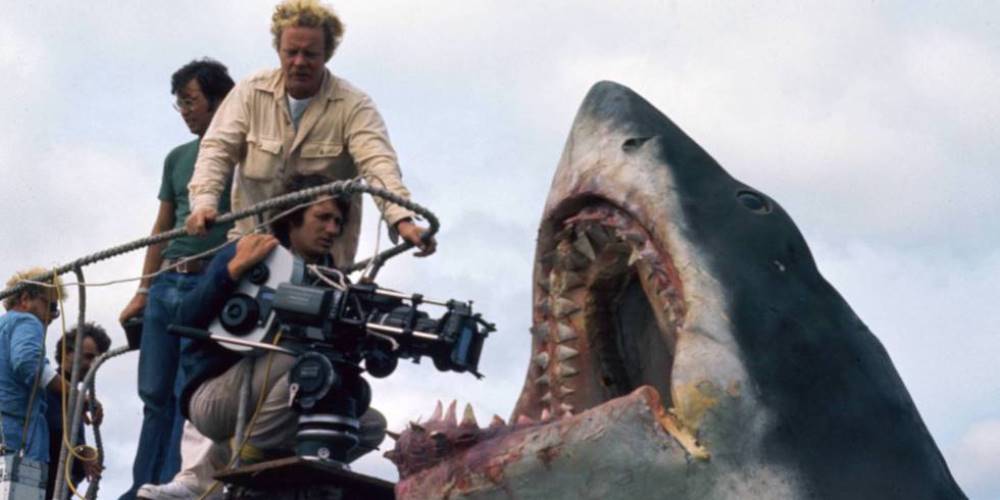

“Empezamos a rodar sin guión, sin actores y sin tiburón”. Así resumía el actor Richard Dreyfuss uno de los rodajes más mitificados de Hollywood. Un tiburón mecánico que no funcionaba, una producción que se alargó de 55 días a 159 y un presupuesto descontrolado (acabó costando el triple de lo previsto) prometían que Tiburón sería una chapuza que sentenciaría la carrera de Steven Spielberg. “Una actriz muy famosa me dijo: ‘Acabo de llegar de Los Ángeles y todo el mundo está hablando de lo irresponsable que eres y de que nadie te va a contratar nunca más por el dinero que te estás gastando’” contaría el director años después.

Pero cuando se estrenó, ahora hace 45 años, Tiburón se convirtió en la película más exitosa de todos los tiempos e inauguró una nueva era en Hollywood en un terremoto cultural cuyas réplicas todavía sufrimos. Tiburón cambió la forma en la que el cine se concibe, se promociona y se consume: esta es la historia del primer blockbuster.

Spielberg tenía 27 años y había dirigido dos películas (El diablo sobre ruedas y Loca evasión) cuando se puso al mando de la adaptación de la novela superventas de Peter Benchley sobre un pueblo costero acechado por un tiburón blanco. Su error de principiante fue insistir en rodar en el océano Atlántico, en vez de en un tanque o un lago privado, para así conseguir planos espaciosos en los que lo único que rodease a los protagonistas fuese la inmensidad. Pero si nadie se había atrevido a rodar en mar abierto antes sería por algo: la sal marina corroyó los mecanismos del tiburón mecánico, de 12 toneladas y 7,6 metros, y los 14 operarios encargados de manejar el aparato no conseguían que respondiese. Y cuando lo lograban una tormenta, una avioneta o un barco arruinaban el plan de rodaje.

Los cientos de horas muertas permitieron, eso sí, que los actores ensayasen improvisaciones, dando lugar a escenas tan íntimas como aquella en la que el hijo de Brody (Roy Scheider) imita todos sus gestos a la hora de cenar. Spielberg y los guionistas se pasaban las noches reescribiendo escenas para reforzar el componente humano de la historia, replantear el monstruo como una amenaza invisible y encontrar formas de rodar no con el tiburón mecánico sino a pesar de él.

Aunque a menudo se habla de “la magia del cine” o de “afortunados accidentes”, el triunfo de producciones como Tiburón radica en que el cineasta dé con un método creativo para apañárselas ante los percances imprevistos. El tiburón se convirtió en un depredador psicológico: apenas aparece en la película pero, como ocurría con el Harry Lime de El tercer hombre o el Hannibal Lecter de El silencio de los corderos, todos los personajes están obsesionados con él. El terror provendría por tanto no de lo que el público veía, sino de lo que no veía. De lo que se imaginaba.

El prólogo, con una chica devorada durante un baño nocturno, está rodado desde el punto de vista del animal. La ausencia de tiburón llevó a Spielberg a sustituirlo por objetos (cuando se queda enganchado de un dique o de un barril amarillo, estos hacen las veces de amenaza) o a mostrar solo su aleta surcando el mar. Y la música de John Williams se encargaría de dotar al tiburón de personalidad. La sencillez de su ostinato, inspirado en las cuerdas afiladas de Bernard Herrmann para Psicosis, sembró para siempre en el subconsciente colectivo el desasosiego a nadar en aguas abiertas tal y como como 15 años antes Hitchcock había hecho con las duchas en moteles.

Durante el primer pase de prueba en Dallas, Spielberg vio a salir a un espectador que, tras vomitar en el baño, regresó a su butaca. El efecto de Tiburón era literalmente el mismo que el de una montaña rusa. Cuando las palomitas salieron volando por el sobresalto del público ante la primera aparición completa del tiburón (mientras Brody arroja cebos al agua con despreocupación, en el minuto 80 de metraje), los productores comprobaron que la gente se tragaba ese tiburón cochambroso que tantos quebraderos de cabeza les había dado y se dieron cuenta de que tenían un éxito entre manos. El alboroto del público duraba tanto que apenas escuchaba la frase que Rob Scheider había improvisado para rematar la escena (“vamos a necesitar un barco más grande”, que se convertiría en la línea más famosa de la película y en una actitud ante la vida) y tuvieron que subirle el volumen en la versión definitiva.

Spielberg se vino arriba y quiso impactar con un segundo susto. Rodó en una piscina una escena adicional en la que Hooper encuentra la cabeza decapitada de un pescador y la insertó a los 50 minutos de metraje, lo cual conseguiría que el público se pasase el resto de la película en tensión. “Tiburón hacía que los espectadores utilizasen partes de su cerebro que no estaban acostumbrados a utilizar, porque solo se activan ante un peligro auténtico”, analizó M. Night Shyamalan en el documental The Shark Is Still Working, en un fenómeno parecido a cuando en 1960 las primeras personas que vieron Psicosis huían despavoridas de la sala porque ni siquiera podían concebir que la supuesta protagonista muriese a la media hora. Pero el terror de Tiburón era más lúdico. En los setenta, se consideraba que asaltar los sentidos primitivos de la audiencia era un truco barato asociado a la serie B (con la que Spielberg se había criado), pero Tiburón convirtió la imaginación del público en un producto de consumo y en una forma de arte popular.

Durante aquel pase de prueba, los productores se reunieron en el lavabo para poder pensar con claridad sin el jaleo de la sala. Lew Wassermann decidió que, en vez de estrenar Tiburón en 900 cines, reducirían su exhibición a 464 (que seguían siendo un récord, actualmente ostentado por El rey león con 4.725 pantallas en 2019): “Quiero que la gente se quede sin entrada. Que los habitantes de Palm Springs tengan que conducir hasta Hollywood si quieren verla. Las colas en la calle serán la mejor publicidad”.

La campaña promocional empleó estrategias sin precedentes: empezó un año antes del estreno con un tráiler (narrado con voz de documental: “Es como si Dios crease al diablo y le diese… mandíbulas [título original de la película]”), presentó un póster puramente visual en el que el título era casi innecesario e insertó anuncios de la película en televisión, una práctica entonces inédita. Para cuando se estrenó, Tiburón era lo único de lo que la gente hablaba en la calle.

Su éxito demostró que las películas podían ser eventos no con el paso de los meses y años, sino desde antes de su estreno. Tiburón convirtió ir al cine en una experiencia colectiva, el público empezó a aplaudir durante las proyecciones y batió el récord de la taquilla mundial con 415 millones de euros superando en 200 millones a la segunda, El padrino. Hasta el libro que detallaba el rodaje, The Jaws Log, fue un superventas porque ante las nuevas tecnologías cinematográficas el público sentía genuina curiosidad por averiguar cómo se hacían las películas.

Comparada con los blockbusters actuales, claro, Tiburón es cine de arte y ensayo. El conflicto reside en la soledad de los tres personajes protagonistas (hay estudios en torno a una metafórica crisis de la masculinidad que señalan las fauces del animal como una vagina simbólica, aunque Spielberg insiste en que “la película va sobre un tiburón”). El monstruo ataca cuatro veces en dos horas, la ambientación se beneficia de rodar con extras anónimos de físicos diversos para transmitir el caos de cualquier pueblo costero en pleno julio y, a pesar de la tensión (que ocurre en el espectador, no en la película), el ritmo narrativo es tan pausado como en cualquier drama europeo.

Tiburón se parece más al movimiento del Nuevo Hollywood de Coppola, Scorsese o Polanski (influidos por la nouvelle vague francesa y obsesionados con la desconfianza casi paranoica del individuo ante las autoridades tras las decepciones del Watergate y la guerra de Vietnam) que a La guerra de las galaxias, la verdadera piedra angular del blockbuster porque fue la que que pisó el acelerador del cine, saturó al público con efectos especiales y expandió la escala de los escenarios donde ocurrían las aventuras de fantasía, género que a partir de entonces sería el más taquillero de Hollywood.

Los blockbusters que llegaron después fueron volviéndose más trepidantes, más hipertrofiados y con menos sentido del suspense. Ninguna superproducción actual detendría la acción para un monólogo de seis minutos tan melancólico y macabro como el de Quint sobre los soldados devorados por tiburones tras el naufragio del USS Indianapolis (“pero al menos entregamos la maldita bomba”) justo antes del clímax. Y cuesta imaginar otro blockbuster que se transforme en una aventura crepuscular durante su tercer acto, cuando los tres hombres se embarcan en una persecución que evoca a Jonás, al capitán Ahab de Moby Dick y a El viejo y el mar, de Hemingway, y convierte una película palomitera en “una extravagante descendiente de los cuentos marítimos del siglo XIX, en los que la rabia y la obsesión desencadenan un vórtice de violencia” según admiraba el crítico de The New Yorker David Denby.

Si el cine de Spielberg trasciende más allá que el resto de blockbusters es porque él sabe que el verdadero espectáculo nace de los miedos y asombros infantiles: la primera aparición de los dinosaurios en Parque jurásico resulta tan conmovedora por los convincentes efectos digitales como por la reacción en las caras de Laura Dern y Sam Neill. Tal y como opina la crítica Heather Havrilesky, “ver alienígenas, monstruos o robots arrasar con Hong Kong no puede compararse con ver la emoción nerviosa de ver una aleta de tiburón acerarse a una barca con tres niños”.

Por supuesto, las críticas de Tiburón la señalaron como el principio del fin del arte cinematográfico: “Una película ruidosa y aturullada que tiene menos pensamientos que un niño en una playa” (New York Times), “uno se siente como una rata recibiendo electrochoque” (The Village Voice), “un atracón desconcertante para los glotones de los sentidos” (Commentary).

El legado de Tiburón es, por tanto, mercantil. Tiburón aumentó las expectativas de los estudios respecto al potencial económico del cine, animó al público a no ser solo espectador sino también participante de la experiencia cinematográfica y demostró que el verano podía ser una época viable para estrenar películas. Hasta 1975, las mayores apuestas de Hollywood se estrenaban en Navidad porque en verano la gente solo quería hacer planes al aire libre. Pero, entre 1965 y 1970, Estados Unidos pasó de tener 1.500 centros comerciales a 12.500, generando una cultura alrededor de ellos, y todos tenían multicines (con aire acondicionado) para que cada miembro de la familia pudiese meterse a ver una película distinta: ir al cine ya no era una actividad sociocultural, sino un ratito más dentro de una jornada completa dedicada al consumo.

Los adolescentes ahora tenían ingresos propios y Hollywood decidió que ellos serían su público principal. (Tiburón recibió una calificación para todos los públicos porque, según el comité encargado de la decisión, “un tiburón nunca ha atracado a nadie”). Y la fabricación de camisetas, toallas o retretes con el póster impreso de Tiburón (una práctica inédita entonces: por mucho éxito que tuvieran El padrino, Love Story o El exorcista nadie querría llevar una gorra con su póster) consiguió que, por un par de dólares, cualquier persona pudiese convertirse en un anuncio andante de la película. A partir del éxito de Tiburón, las superproducciones ya no se convertían en un evento sino que se vendían a sí mismas como tal desde antes de su estreno. Y sus tramas debían resumirse en una frase que a su vez cupiese en un póster, un tráiler y un Happy Meal.

Pero ser la responsable de la transformación del cine en un objeto de consumo no ha devaluado el legado artístico de Tiburón. Al apelar a miedos tan universales como la oscuridad de las aguas abiertas, que provocan escalofríos entre espectadores de cualquier país y de cualquier edad, la película no ha envejecido ni un solo día desde su estreno. De hecho muchos han acordado durante estos últimos meses del alcalde de Amity y su obstinación por mantener las playas abiertas a toda costa para proteger la economía del turismo de la localidad y que, incluso cuando los muertos empiezan a reflotar, solo se preocupa de desvincularse de cualquier responsabilidad: “Es psicológico. Si gritas ‘barracuda’ la gente no se inmuta. Pero si gritas ‘tiburón’ tenemos un ataque de pánico en pleno fin de semana del 4 de julio”. A veces la realidad supera la ficción. Y casi siempre, la ficción explica la realidad.